30歳が考える、老後の生活。

最近、本屋の店頭で勢古 浩爾という人の、老人論をなんとなく立ち読みした。老後の生活がなまなましく想像ができ、はじめて自分事として、老後っていうものを見ることができた。

老人論というのは、なんというか儒教っぽいというか、こう悟れ!みたいなあるべき論が描かれていることが多くて、まぁそりゃそうだなー、遠い世界だなーという感じの話がおおかった。

ただ、たぶん最近団塊の世代が老後をむかえつつあり、老後の雰囲気がかわっているようで、そういう教訓めいた世界ではなくなっている。

ただ、今度はそれはそれでサードウェーブとかなんとか輝かしいリア充な老後の生活が語られていて、それはそれでうん、なんかわかるけど、かっこつけすぎってかんじで自分事にはとらえられず。

勢古さんという方はよく新書をだされていて、実際買ったことはないものの、歯に衣を着せぬ物言いで自称知識人をばっさり切りまくっている元気なおじさんというイメージ。で、そんな人が自分を含めた老人について語っていた。

そうして、はじめて自分と近いカテゴリーの人が、老後こういう生活をするのかーとぴんときた。

なにをするか。なにもしてない。公園でぼーっとしている。毎日。それだけだ。特にアクティブな趣味をしようとはおもわない。じゃあ仕事をするかっていうとそれもしない。金に興味がないわけではないが、稼げない。ああ、これ今の俺と同じじゃないですかってかんじです。

たぶん、ほっといたらこうなるだろうなぁと思います。で、それがなにか不幸かっていうと、そうでもないようで。まぁとりたてて幸せではないんだろうけど、適度に幸せそう。

老後、結局こういう生活がまっているのかもしれない、と思うと妙な安心感があります。金がなくても、趣味がなくても、まぁ生きていて、本読んで、牛丼くって生きているだけで幸せなら、なにを焦っていま若い時分に、功名心にはやる必要があるだろうかと。

別に若いうちに功徳をつむことで、来世に転生できるなんてかんがえているわけではないし。若いうちに成功しても、今度は忙しすぎてそれら資産を活用して自分の好きなことをやる時間はないわけで。となると、リタイヤ後のために成功したいってことになる。

こーゆー本読む前は妙な焦りがありました。

リタイヤ後ってのは、確かに不安で、遠い世界でどんな魑魅魍魎な難題がまっているかわからない、死ぬ前に後悔したくないなぁという漠然とした思いと焦りがあったんですよね。でもまぁなんとなく普通にいきていけるんだろうなぁと。

ならば、今を楽しく生きることを、むしろこの瞬間を楽しむコツをつかんでおくことが老後のぼーっとした時間を楽しく過ごすための修行になるんじゃなかろうか。

なんだかんだで、団塊の世代ぐらいから、自分たちの感覚に近い現代人という感じがしていて、その第一陣が今死にむかっているので、そうしたリアルな情報が得られるようになってきたのは、不謹慎ですがありがたいなぁとおもいます。

「働きたくない」気持ちを解決するための3つの宗教的発想方法

何のために働くのか?

今日から仕事始めっていう人も多いんじゃないでしょうか。

努力なんてしたくないし、とても面倒くさい。仕事もできればしないにこしたことはないし、だらだらしていたい。趣味?そんなのもってない。たぶんそれが人間として、とても正しい。

ただ、それは生きていけるならという条件つきのはなしであって、食う物住む所に困るというのなら、しょうがない、金をかせがなければならない。仕事をしなくてはいけない。

生きていくために、働く。ぼーっと生きることが幸せ。これが基本で、何かいろいろ悩みをもちはじめたらここに立ち戻るようにしている。

人生はそもそも、不平等であるらしい。生まれつき、持ってる人持たざる人、両方いる。才能、金、土地、人脈。これは天賦のものであるのが基本。持たない人がずるいといっても、なにもかわらない。

もともと持っている人は、働かなくていい。働くのが美徳だとかなんとかは考えなくていい。私はもともと持っていない。だから働く。金を稼ぐ。

金を稼ぐってのはどういうことかっていうと、付加価値を作り出しそれを換金するっていうことだ。これがとてつもなく面倒くさい。付加価値ってのは、自分にとってということではなく他人にとってである。他人のことを考えなければいけない。

基本的にコントロールができない、自分以外の人間のことを考えることはとてもとても大変なことです。ここの基本をみなわすれがちですが、そうなのです。働くのはそのなにかを操作することなのですから、究極的に人生の悩みはここにつきるといっても過言ではないのです。古代は自給自足で、人間以外のものをコントロールすることが大変だった。今は社会を構成するほかの人間と交流することが大変です。でもそうしなければいきていけない。

ここで嘘が必要になる。他人のためになにかをするということは、自分にとってとても楽しいこと、いいことなのだ、というような思い込みが重要になる。

働くことは楽しいことなのだという嘘、そしてその伝統的解決方法とは?

もし、この嘘をつかなければ、働くことが苦痛でしょうがなくなる。まだ働くことが単純な行動だったころはよかった。いまは、どんな普通の人間でもある程度高度な教育が必要な難しいことをやらなければお金がもらえないわけです。

こういった悩み、苦しみをいろんな宗教は解決しようとしているように思います。ならばその宗教にヒントを得たいと思いますので探ってみましょう。

仏教(小乗仏教)の方法

ただなんとなく生きることが正しくて、それ以外のことをするのは正しい道に反するといって、そもそも働かなければいいんだよ!といったのは仏教(小乗仏教)。彼らは、俗世を捨て、徹底的に自分のために考えること、悟りにむかうことをやった。じゃあどうやっていきるんだ、どうやっていきられたんだっていうところに、働きたくない人の参考すべき生き方があるきがしますね。

結論から言うと、彼らは施しをうけた。他人が自分のためになにかをしたくなるようにした。これは、難易度たかいですね。芸能人とかカリスマの生き方に近い。

ただ生きている、それを勝手に周囲が付加価値であると認定して、自分以外の人が勝手にお金をだしてくれる。でもこれはある種の解決方法です。

一歩間違えればニートの生き方ですが、これを道徳的に正しくないとするのは、一面的な見方でしょう。これが基本のひとつであることは、間違いない。ただ、それを達成するためにはとても困難があるというだけです。

少しでも、こういう行動が施しをもっともらえるようになるんじゃないだろうか、なんて考えることは邪道になります。

それは、ただ生きているのではなく、働いていることになってしまうからです。それをしてしまうと結局悩みがうまれてくる。他人の目がきになる。苦しみの連鎖に逆戻りなわけです。ただ自分のためだけに生きるというのはとてもむずかしい。だから修行が必要なのです。

現代でいうと、先ほどいったように芸能人であったり、また自分の好きなことを仕事にしているクリエイターや作家、芸術家なんかも近いんじゃないでしょうか。ノマド的ないきかたもこれに近いでしょう。働いていても働いている気がしない、自分のためにやっていることが自然に金になるってのを理想とすべし、ということです。

キリスト教(プロテスタント)、もしくは儒教の方法

今度はキリスト教です。キリスト教(プロテスタント)はどう考えるか。良い人間だったら、働け、さもなくば死んでからひどいめにあうぞ、といって脅すのです。死んでからひどいめにあうのは怖いなぁってことで、みんな一心不乱に働きます。他人のためにではなく、自分のために働くようになるのです。

他人のためにとって良いことをしたいと思うのはとてもむずかしいことなのだけど、それをやりたいと自然に思ってしまう人は、正しい人間で神に選ばれている人間の証拠。死んだ後、神の国に入れる人間であると考えます。逆をいうと、働きたくない、人のために動きたくないと思うような人間は死んでから大変なことになるという話です。怖いです。神様怖い。

こう考えて働き続けた結果、西欧諸国は資本がたまり、資本主義がうまれ、また徹底した効率化の結果、技術革新もうまれたといわれています。もともとヨーロッパは資源を「持たない」国でしたが、そんな真面目さで世界を席巻できたっつーわけです。

現代の西欧でも、ベースはこういう真面目さで、マッチョに働くことが、ビジネスが成功することが、とてもよいことだという価値観になっていると思います。あとは徹底した宗教的な、効率化への欲望。これは、ひとのためとかどうとかじゃなくて、そういうことが大好きとなっているので、自然に苦痛に感じずにやれているようです。

現代日本でいうと、なんというか真面目なサラリーマン、というかんじでしょうか。別にキリスト教社会ではないので、神様は怖くないのですが、どっちかっつーと儒教的、武士道精神とミックスされて、キリスト教的禁欲さが輸入された。ただ、働くことを禁欲的に行うことがよいことだと考える。(効率化とかはあんまり考えないと思いますが。)

他人のためといえば他人のためですが、そこを超えた崇高なコンセプトにむけて仕事をすることで、自分ごととして幸福感をえる。ちょっと前の日本だとこんな考え方が一般的だったのかもしれません。これはこれで、働くことが楽になる考え方です。

そうはいっても、現代社会やっぱり仕事はつらい。

2つの宗教の、働きたくないっていうのにたいしてどう発想の転換をうながしているかをみてきましたが、共通していることがひとつあります。

お金を稼ぐということは間違いなく、自分以外の人間が関係してくるとても面倒なことですが、これを自分ごとにしてしまっているってことです。仏教は素直に「自分ごとだけをしなさい」といって、自分ごとだけをさせる、プロテスタントは「働かないと自分が滅茶苦茶困ることになる」と脅す、または「働くことはとてもすばらしいきもちいこと」だと、自分事にさせてしまっている。

プロテスタントは実は初級編です。誰にでも、やろうとおもったらできる。神怖いとおもったり、禁欲楽しいと、どれぐらい思えるかが重要ですが。神を持ち出さなくても、儒教的に人のためにやるってのは正しいことだと、思い込みただ勤勉に働くことをきもちいいと脳内で変換してやるように自分をしつけることができればいいでしょう。

ただ、そう思えなくなってきているのが現代社会です。そうなると、そういう人は小乗仏教的上級編にチャレンジしてもいいかもしれません。そもそも働かない。もしくは自分のすきなことをただなんとなくしていて、いつのまにか他人が施してくれているらしいという風に思い込む。これは自分の好きなことを仕事にしているひとは、考えやすい発想法ですね。ただ、これは最初の話でいうと、ある程度「持っている」人ができることだと思います。まず、人から施しを得られるような、人がなにかをしてあげたくなるような才能、カリスマ性。もしくは、最悪施しをもらえなくても生きていくことが出来るリスクヘッジとしての資産。もしくは、才能も財産もなくても、とりあえずそういうことをがんばっているひとがいたら応援してあげる仕組みがそなわった社会環境、そこにたまたま生きている幸運。これらのいずれかを持っている人は、ただただ自分のやりたいことを追求し、他人と関わらずに生きていくことが幸せでしょう。

持たない人が上級編をやるとどうなるか?最悪、死にます。仏教の場合は、死んでも来世という想定があるのでOKとしているわけですが、そこを信じられない場合ちょっときついですね。

金を稼いで生きることの面倒さを、ごまかすための方便を宗教的回答としてみてきましたが、結構どちらもしんどいです。

ありのままをうけいれるという、最近流行の新しい考え方。

ありのままの事実をうけいれるってのはどうでしょうか。仕事はしないでいいにこしたことはない。でもしないと死ぬからいやいややろう。死なない程度に仕事しよう。しなくていい仕事はしないようにしよう。稼いだ金で適当に楽しく生きよう。

こういう考え方。これ最近の日本ではやってきていると思います。ブラック企業批判もこの流れのひとつだと思います。ただこのやり方だと、気合がぬけすぎていて気が狂ったような効率化、合理化であったり、世界をかえるような突き抜けた技術革新であったり創造をおこすのは難しいでしょう。自分ごととして自分の使命として、嬉々として仕事をこなさなければ、資本主義世界では成功できないのです。上のようなまったりした、いやいや仕事をするような考えは、資本主義を降りた考え方です。でも大部分の人にとってはそれでも生きられるのも事実です。

あなたは、「持っている」人かどうか。それで、仕事の考え方はかえればいい。

たぶん持っている度合いで、どの考えをもつかが決まると思います。まったく「持っていない」人は、プロテスタント的あるいは、儒教的真面目さで貪欲に働く。まぁまぁ「持っている」人は、いやいや適度に生産性低めに働きつつ、余暇で自分の好きなことを適度におこなう。ある程度財産を、もしくは才能、もしくはすべてをなげだす勇気を「持っている」人は、小乗仏教的突き抜け方で、人のためには働かず、自分のしたいことを徹底的に行い、その結果世界に革新をおこしたりして、布施をもらって生きる。

日本人は、すべてのひとがまったく持っていない時代は終わり、禁欲的に働くことはしないでよくなった。かといって、余裕綽々というほどでもないで、まぁまぁ持っている人として、適度にまったり生きることを選択したいっていう人がふえているんじゃないかなぁとおもいます。

ただ、本当に「持っている」のか。自分の人生をとおして安寧として生活が送れる状況なのか、日本はこれからどうなるのか。そんなことを考えてみると、他の宗教的いきかたも完全に捨て去れず、あたまのどっかにいれておかなければいけないのかもしれません。

皆様、正月にその年の目標なんてものを立てたりしていますか?

あけましておめでとうございます。わたくし、毎年なんとなくやっぱり新年になるとまわりの、こう雰囲気に流されて目標なんてものをFacebookにたてちゃったりなんだりして、こう満足してしまうことがおおいんですが。

新年早々なるほどと思った記事

それは「本を10冊書くぞ」「年収を◯◯にするぞ」というハードル的な目標を立てて一喜一憂するよりは、むしろ「本を出し続ける生活を維持するには?」「年収が増えるようにするために毎日できることは?」という質問を立ててみて、楽しくそれを維持する方法を探すという具合に、主客を転倒させた考え方なのです。

http://lifehacking.jp/2014/01/life-without-goals/

長期的なプランを立てないで、小さく実験をしながら自分の行動を決めていくってのはまさにLeanな生活の実践しているってことですね。

経営において年間計画なんかを立てたりするのは時代遅れだーなんて風潮にそうだそうだと思いながら、毎年なんとなく今年の抱負なんてのをFacebookに投稿したりしていましたが、今年は自重してみます。

まぁなにより、だいたい年始にいったことを達成できていた年なんてないですからね・・・。いやないのかな…?ないかどうかを確認するのを忘れるぐらい、まぁやっぱり「検証」するには長すぎる期間なんだろうな、1年てのは。そんぐらいをふりかえっちゃうと物語、になっちゃうよなぁ。わりと都合のいい記憶だけをつなぎあわせて今年もよかったよかった、なんてかんじにまとめてしまうような。

今の世の中、1年先なんてよめなさすぎる。

たぶん、世の中がかつてのようにシンプルであれば、1年ぐらいに起きる出来事で予測不可能なものなんてのもあまりなかったんだとおもうんですよね。それこそウォーターフォール的に対応できていたわけですが、よのマーケットよろしく、自分が生活する社会も予測不可能な状況であるのであんまり長期的な目標をたててもうまくいかないのでしょう。

じゃあ、Agileばりに2週間ごとに目標をたてレビューするかっつーとそれはないんですけどね…。まぁ日々の暮らしの中で、自分は今満足しているか、生活は楽しいかを自問自答し、不満があるようであれば、人に相談したり本読んだりして方向転換をする、ぐらいかな。

というか、それぐらいはつねにやっていることなわけで、今年も今までと変わらず楽しんで生きればいいんだなっていう話に落ち着きますなぁ。

それでもある不安。

それでも不安なのは、そうやって本当になんというか、自分が満足する姿に将来なれるのか?その保証はあるのか?ってところですが、これは長期的な目標たてたから必ず叶えられるというのはまぁ根性論つうかファンタジーなのでありまして、実際達成されることが多いのは経験則としてはまぁありますが、それにともなってわりとつらいことが多いのもまた経験則から導かれることです。むしろLean Analyticsでいうところ「虚栄の指標」に振り回され、しなくていい努力をしてしまったり、見栄をはって疲れてしまうことになることのほうが多い。

自分にとって本当に楽しいこと、やりたいことはなんなのかってのを明確にし、それができているかどうかというシンプルなことだけを検証する日々にしたほうがうまくいくのかもしれません。

むしろ大事なのは小さくまわすことではなくて、その大本の本当に自分にとって楽しいことは何なのかってのを明確にすることなんでしょう。そこさえぶれなければ長期的な計画なんてたてなくてもなんとかなる。これは本当にビジネス考える話とおなじだなぁってかんじがしますねー…。コンセプトが明確じゃないビジネスであればあるほど、無駄に年間計画をきっちりたてて、ノルマをこなすことが命になってしまうという…。

人生においてもそういうコンセプト、ビジョンを明確にするってのが大事で、それそのものをどうやって揺るぎないものにするのかってのはまた別途考えないといけないですなー。

図解 ビジネスの特徴で選ぶ 6つのUXデザイン手法

UI/UXという言葉が流行して、もう結構たちますね。バズワードだ、なんていわれながらもしぶとく巷で、UXを向上するためには、なんて記事がかかれ結構なアクセスを稼いでいるようです。

じゃあ、自分も仕事でやってみよう!と思うと、これが結構大変です。何が大変て、UX手法の「宗派」のようなものがめっちゃ多い。いや、宗派なんていってしまいましたが、まぁ技術系の業界では昔からそれこそ宗教戦争のような、手法の対決は繰り返し行われてきたので普通の話ではあります。

手法の粒度を問わずに書き出してみると、UCD、HCD、人間中心設計、AgileUX、LeanUX、Lean Start Up、顧客開発モデル、デザイン思考、ビジネスエスノグラフィー…。さらにそれぞれの手法で明確に定義されたものは少ないため、それぞれのエヴァンジェリスト達が独自に微妙に異なる解釈で少しずつ変更している亜流な手法もあります。また、ここに広告系の人たちのマーケティング的な手法も同じ領域を改善する手法としてまじってきたりします。

私も学び始めた当初、ちょっと迷いました。いろんなひとがおなじようなことをいっているようで、なんかちょっとずつ違う。まぁ別に自分の仕事に役立てばなんでもいいんだけど、どのやり方でいけば一番自分にあってるのかな・・・。

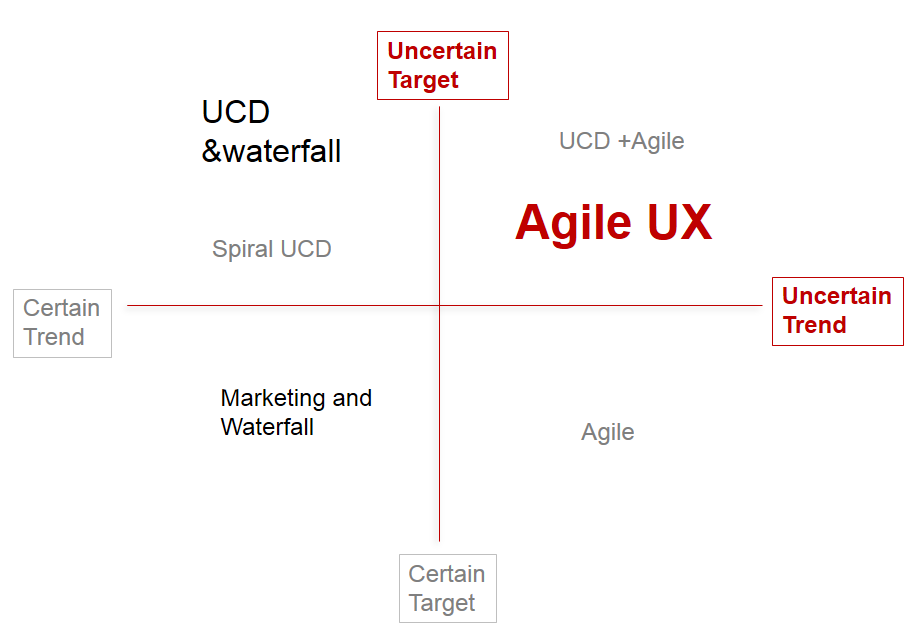

今回のエントリーでは、そういう手法を、検討しているビジネスの種類という視点から整理していみました。2つの重要な視点があります。あなたのビジネスは、ターゲットユーザーがどれぐらいみえていないか、市場はどれだけ不安定か。

ビジネスのターゲットとトレンドの不確定性で整理する。

ターゲットユーザーのことが見えやすい市場か?(縦の軸)

どれぐらい、あなたはユーザーのことを理解していますか?理解していると言い切れますか?

図の縦の軸に注目してください。Uncertain Target か Certain Targetか。

例えば、それがもう日本で何十年も前から使われているような、いわゆるCommodityといわれる商品であれば、必ずしもUX Designを強調するようなフレームワークは使わず、むしろマーケティングを意識したほうがいいでしょう。

しかし、いままでにない新しいビジネスであったり、また既存からあるビジネスであっても、あなた自身がそのビジネスに不勉強である場合は、UX Designを長期間にわたって慎重に行うようなフレームワークがいいでしょう。

市場や競合の動きが予測できるか?(横の軸)

あなたは、あなたのビジネスで近い未来の市場の変化、競合の変化を予測できますか?

図の横の軸に注目してください。もし、あなたのビジネスの市場が十分に成長しており、年間をとおしてだいたいの競合の動きなども予測できるのであれば、「Certain Trend」なビジネスであり、「リリース前に戦略を検討する」フレームワークを選ぶべきです。

一方で、ビジネスを立ち上げたばかりで、競合がどういう動きをするのかわからない、新しい市場を開拓したため、そもそもどう市場が成長していくかわからない、というような「Uncertain Trend」なビジネスであれば、「リリース後に戦略を検討する」フレームワークを選ぶほうがいいでしょう。

実際の制作プロセスで整理する。

このような2軸でフレームワークを整理すると、大きく分けると4つ、細かくわけると6つの手法が見えてきます。それを1つずつ簡単にご紹介していきます。

Certain Trendなフレームワーク群

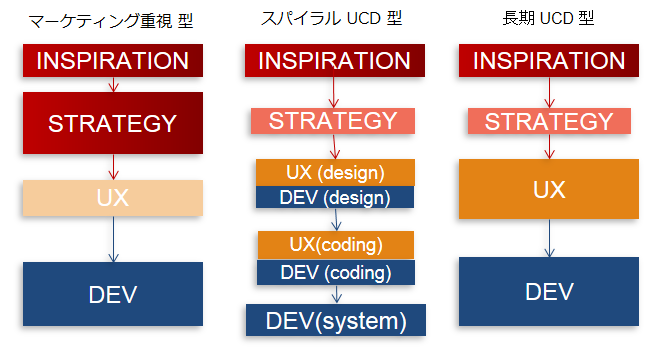

マーケティング重視 型 (ターゲット 確定:トレンド 確定)

マーケティング重視型は、いわゆる大企業で普通に行われているもっともベーシックなプロセスだと思います。

長期的にビジネス戦略を考え、ユーザーニーズなどはアンケートやグループインタビューでおいつつ、あまり重視しないというような。もし、やろうとしているビジネスが、古くからあり、あまり競合との競争も激しく内容な業界であればこの手法でも問題はないはずです。問題ないというか、むしろ成熟している市場だからこそ、細かい差異が重要になり、また、マスマーケティングなどの物量作戦が功を奏します。ただ、本当にそういいうすべてが確定している業界なのかどうかは慎重に考えるべきです。

長期 UCD 型 (ターゲット 不確定 大:トレンド 確定)

長期UCD型は、こちらもいわゆる大企業が、なるほどUXというものがはやってるのか、じゃあやるかーといったときに取り組むときになりがちなプロセスです。

UCDとはUser Centered Designの略です。HCDと呼ばれる手法とほぼ同じであり、日本語に翻訳すると人間中心設計ともいわれます。UXをデザインする際の基本的なやり方で、ISOで定義もされています。

参考:http://www.usablog.jp/2011/06/iso9241-210.html

長期UCD型はそのUCDを最初に一度だけ長期に慎重に行うやり方です。マーケティングなどの戦略も考えつつ、それと同じかそれ以上にユーザー調査やペルソナ設計などを専門的なUXデザインの会社と組んでやる。このタイプは、やろうとしているビジネスのユーザーニーズが本当に全くわからなく、慎重にやるべき場合には絶対に採用すべきプロセスです。ただ、本当にそんなにユーザーのことを理解してないのかということは、調査前に考えてみるべきかもしれません。例えばある程度、こーゆーかんじなんじゃないかとプロジェクトメンバー、特に開発がみんな何かしら思っているようなプロジェクトだと、調査をがっつりやっても、開発にはいったときに、「いやーべつにそんなことやんなくてもだいたいわかるんじゃねーの」という感じで、調査内容をないがしろにされたりして、結局せっかくやった調査が水の泡となったりします。

大企業だと、とにかくプロジェクトやる!となると大きいお金がつきがちなので、実態にあわずこういう感じになりがちかもしれません。そして、大きいお金がついて、開発とのやりとりがうまくいかず失敗した場合「UCDはだめじゃないか」という話になってしまう危険性をひめています・・・。

スパイラル UCD 型 (ターゲット 不確定 中:トレンド 確定)

スパイラルUCD型は、なんかかっこよさげな名前をつけていますが、別にこういう名前のUCD手法があるわけではなく、私が勝手に命名しています。要は、一気にUCDをやるのではなく、短い時間での調査を反復して行うというプロセスです。

実作業としては、WEB開発を例にすると、ビジネス側の戦略ができた段階でモックアップを作り、その調査を社内で小さくやる。そこで得た気付きを、今度はもうすこし細かい画面設計書におとしこみ、また社内調査をやる。次はデザインで・・・。というような形で少しずつ完成形に近づけていくのです。リーンスタートアップ的な手法ともいえます。

参考:http://u-note.me/note/47487301

MVPを何度も作る感じです。ただ、ここであげている手法は、リーンとは違い、途中段階のものを実際に市場にだすということはありません。あくまでも、通常のウォーターフォール的な開発プロセスにフィットする形で、少しずつやっていく感じです。

この手法のメリットは、ウォーターフォールでまわっているような大企業にも導入しやすく、また開発との軋轢も比較的うまないというところです。デメリットとしては、途中段階の大幅な仕様変更は難しいので比較的UCDの成果としてはボタンの大きさや位置の変更など小さい改善にとどまりがちであったりします。また、実際にリリースしたあとにはUCDプロセスはまわさないので、本当に市場動向が確定しているような市場でなかった場合は厳しいことになるでしょう。

Uncertain Trendなフレームワーク群

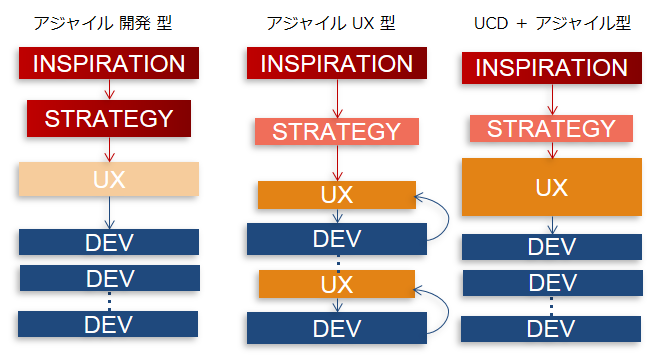

アジャイル開発 型 (ターゲット 確定 : トレンド 不確定)

アジャイル開発型はその名の通り、アジャイル開発であることが主軸になったプロセスです。

一定の期間で、小さく完成形をつくりあげ、リリースをこまめにしていきます。本当に市場にリリースするかはプロジェクトによって異なりますが、WEBサービスなどでは、実際にお客さんに公開し、反応をみながら要件を追加変更し、少しずついいものにしあげていきます。こういったお客さんの反応をみながら開発をしていくということはUXデザインの考え方に近いものがありますが、開発手動のアジャイル開発手法では、リリースした後の反応はアクセス解析やABテストがメインで、UCD手法などは用いられないことが多いです。

こうしたやり方は、ユーザーがなにをもとめているかは熟知している、しかし、競合がどう動くかわからない、どう市場が成長するかわからないというようなビジネスにおいては、状況にすばやく適応するという点においてふさわしいといえます。しかし、本当にユーザーのことを理解していなければ、毎回ABテストやアクセス解析の結果にふりまわされ、どう要件を変えていけばいいのかわからないということになりかねません。

UCD + アジャイル 型 (ターゲット 不確定 大 :トレンド 不確定)

UCD+アジャイル型は、その名の通りアジャイル開発手法にUCD手法をとりいれたものです。

よくあるパターンはアジャイル開発をやっている会社で、一回アジャイルだけでやってみたものの、デザインやユーザビリティなどに問題をかかえてしまったので、UCD手法をやってみよう!といって、専門家などをやといやってみた、といような話です。一度要件定義の段階でUCDをしっかりと行い、スプリントをまわす段階では、UCDの結果をもとに開発チームにデザインの指示を行います。スプリントのたびに、UCDをやりなおすわけではないことに注意です。

長期UCD型と同じように、ユーザーニーズがさっぱりわからないプロジェクトでは効果をはっきしますが、やはり長期の調査結果はチーム全体に結果を共有するのが困難で、うまくいかない可能性もあります。また、派生系として、デザイン思考とよばれる手法にも近いやり方になります。初期のインスピレーションの段階で何度もUCDプロセスをまわし、ユーザーへの深い洞察を行い、革新的なサービスを創りだそうとするときは、この手法が望ましいです。

アジャイル UX 型 (ターゲット 不確定 中:トレンド 不確定)

アジャイルUX型は、UCD+アジャイルと言葉は似ているのですが、異なります。アジャイル開発にUCDを加えたものという意味では同じなのですが、UCDプロセス自体もリリースをする度に、こまめに小さく行うという点が異なります。いわゆるリーンスタータップの手法にもっとも近いやりかたです。

スパイラルUCDともにていますが、スパイラルUCDとの違いは、リリースする前にプロトタイプを改善することに重きをおくか、リリース後に実際の製品を市場に投入しながら改善することに重きをおくかの違いで、その違いは市場の動きが予測できるか、できないかの違いで選択すべきです。

長期的なUCDを行うわけではないので、ユーザーのニーズを深く把握できるわけではないのですが、そこはビジネス側の最初のインスピレーションですでになんとなくは見えているというようなスタートアップに向いているやり方です。また、大企業でも、新規ビジネスの立ち上げにおいて長期のUCDをやる予算がない、しかしリリースしながら少しずつ改善したい、というようなプロジェクトではコストパフォーマンス的にもおすすめのやり方です。

参考:http://enterprisezine.jp/iti/detail/2880

まとめ

で、結局どういう形が一番いいの、といわれると、マーケティングもUCDも最初の段階で完璧に行い、ウォーターフォール並の慎重な開発をアジャイル並みの素早さで行い、しかもUCDプロセスもしっかりやりながら開発を行い、リリースする度に反省し、改善していくという話になります。なります、というかまぁ無理です。なぜならば、与えられるリソースには限りがあります。それをどこに注力するのかは、ビジネスの状況によってメリット・デメリットが存在し、適切に選ぶべできはないでしょうか。

最後に、今回紹介した手法は、実際に私が現場でえられた経験を元に、独断と偏見で語ったものでして、若干学問的には用語の使い方があまりふさわしくなかったり、曖昧な定義の言葉をつかっている部分があります。こういった手法は、今まさに現場で進化していっているところであるため、そういう部分には少し目をつぶっていただき、言葉はさておき自分の仕事でつかえないかという視点で読んでいただけると幸いです。

ワンナイト人狼のWEBアプリをenchant.jsでつくってみたよ

ワンナイト人狼って知ってますか。っつか人狼って知ってますか。最近テレビとかでもはやってるゲームですね。それの短縮バージョンが、ワンナイト人狼です。

そのカードゲームが、品切れでてにはいらん、っつーことで、enchant.jsの練習もかねて、サポートWEBアプリをJSでかいてみております。ファミコン風です。

と、いろいろやっていたのですが、いつものように途中で飽きつつありまして、まぁとりあえず遊べる状態になっている(はず)なので公開してみます。

もしかして、投票とかに致命的な不具合がある気がしますが、だれかやってみた稀有な人がいたらおしえてください。あ、ルール知らないと使い方わかんないきがしますが、ルールはこちら → http://www52.atwiki.jp/gameroomdiary/pages/83.html

まぁ、気がむいたら、もうちょい演出とか考えたいと思います。。

しかし、enchant.jsは楽しい。そのうちなんか他のゲームつくろう。

最近よんだ宗教本に関するなぐりがき

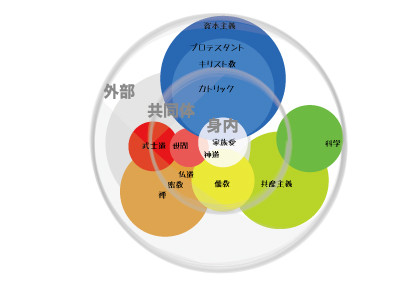

■宗教と日本人と世界

日本人とはなにか。武士道的な考え方と、資本主義的な考え方が世の中にある。日本人の精神は、やはり武士道に根ざしている。じゃあその武士道ってなんなんだろう。あと、資本主義ってなんだろう?そんなことを思うようになったきっかけの本。<(日本人)>

- 作者: 橘玲

- 出版社/メーカー: 幻冬舎

- 発売日: 2012/05/11

- メディア: 単行本

- 購入: 6人 クリック: 155回

- この商品を含むブログ (24件) を見る

キリスト教やイスラム教、日本的世間などいろんなタイプの社会がある。世界中にいろんな人がいて、たぶん根本は同じなのだろうけど、ちょっとした環境や歴史の違いで、社会構造が違って、その結果、世界中の人々は少しずつ違う。そんなことがわかる。<武器としての社会類型論 世界を5つのタイプで見る>

武器としての社会類型論 世界を五つのタイプで見る (講談社現代新書)

- 作者: 加藤隆

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2012/07/18

- メディア: 新書

- クリック: 5回

- この商品を含むブログ (1件) を見る

■キリスト教

キリスト教、主にプロテスタントは資本主義の原型。もとはユダヤ教のいじめられっこ精神が、ロジカルな精神を生み出した。なぜ自分たちは負けるのか?なぜこの世界はあるのか?その根本の理由を神を使って理路整然と組み立てた。途中でギリシア由来の科学的精神がそれにとってかわり、世界を覆う理屈となった。<ふしぎなキリスト教>

- 作者: 橋爪大三郎,大澤真幸

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2011/05/18

- メディア: 新書

- 購入: 11人 クリック: 184回

- この商品を含むブログ (125件) を見る

<キリスト教入門>

- 作者: 島田裕巳

- 出版社/メーカー: 扶桑社

- 発売日: 2012/09/01

- メディア: 新書

- クリック: 3回

- この商品を含むブログ (1件) を見る

■儒教

中国は、儒教の国で、徹底的な官僚の国。今にいたるまでその優秀なものが、一般人を導くという理屈はかわらない。儒教もある種宗教であり、中国も宗教的なもので成り立っているなぁと思う。<おどろきの中国>

- 作者: 橋爪大三郎,大澤真幸,宮台真司

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2013/02/15

- メディア: 新書

- 購入: 1人 クリック: 18回

- この商品を含むブログ (20件) を見る

■武士道

武士道は、支配の論理で、儒教の影響はやはり大きい。武士道はもとを正せば中国的文化だとおもう。そして武士道も宗教。そんな武士道のイイ側面も微妙な側面も公平に記している<武士道>

- 作者: 相良亨

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2010/09/13

- メディア: 文庫

- クリック: 7回

- この商品を含むブログ (4件) を見る

■仏教

仏教は多種多様で、まぁ大きく分けると 念仏 禅 密教 法華経 なんじゃないかなぁとおもう。そのうち 密教について考えるきっかけになった本。真言宗はもう、ほとんど仏教じゃないなぁと思ったりした。世俗をある意味肯定している。一般大衆の中心的な考え方にはならなかったけど、日本の文化的なコアにはなっていたのだなぁと思った。<空海と日本思想>

- 作者: 篠原資明

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 2012/12/21

- メディア: 新書

- クリック: 5回

- この商品を含むブログ (8件) を見る

セイゴウな人がかいた空海の本。やっぱり科学とか西洋の思想とかいろいろごったにで解説していて面白いのだけれど、結構カオス。まぁおもしろい<空海の夢>

- 作者: 松岡正剛

- 出版社/メーカー: 春秋社

- 発売日: 2005/12/30

- メディア: 単行本

- 購入: 2人 クリック: 19回

- この商品を含むブログ (30件) を見る

仏教の本は、大半は、スピリチュアル系というか、がちな自己啓発本だったりして、あまり客観的な記述でないものが多い(って宗教の本なんだからあたりまえなんだけど)。で、一部学術的に客観的に仏教をみているものもあって、この本はそうした視点から、仏教全体の流れを解説していて面白い<日本仏教史>

- 作者: 末木文美士

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 1996/09/02

- メディア: 文庫

- 購入: 11人 クリック: 99回

- この商品を含むブログ (50件) を見る

日本における仏教の歴史を世俗的な視点で描いていて面白かった。<浄土真宗はなぜ日本でいちばん多いのか>

- 作者: 島田裕巳

- 出版社/メーカー: 幻冬舎

- 発売日: 2012/02/29

- メディア: 新書

- 購入: 5人 クリック: 85回

- この商品を含むブログ (22件) を見る

100分でわかる名著っつーNHKのテレビ番組の副読本。といいつつ、ほとんど番組と構成がちがっていて、テキストのほうが面白い。番組もおもしろいけど。個人的に感銘をうけたのは、あとがきにかいてあること。宗教とは、非常にロジカルである種科学的な、生き方に対する考察、アドバイスの部分と、非論理的でマジカルな部分がある。般若心経も両側面あって、理論的なところが重視されがちだが、非論理的な、となえればなやみがかいけつしてしまう、直感的な部分も、大切だ、というおはなしが面白かった。ただ、マジカルな部分は、自分の心のなかにとどめておき、それを理屈としてつかってはいけない、というところもなるほど、というかんじ。<般若心経>

- 作者: 佐々木閑

- 出版社/メーカー: NHK出版

- 発売日: 2012/12/24

- メディア: ムック

- 購入: 3人 クリック: 15回

- この商品を含むブログ (11件) を見る

密教と禅 に影響をあたえた華厳思想に関する本。単純に世界観に圧倒されるし、楽しい。<華厳の思想>

- 作者: 鎌田茂雄

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 1988/05/02

- メディア: 文庫

- 購入: 1人 クリック: 8回

- この商品を含むブログ (9件) を見る

■神道/民俗学

神道の入門書であり、ただそんじょそこらの浅い本ではない。やっぱり神道はよくもわるくも日本人のコアだなぁと思った。<神道はなぜ教えがないのか>

- 作者: 島田裕巳

- 出版社/メーカー: ベストセラーズ

- 発売日: 2013/01/09

- メディア: 新書

- クリック: 1回

- この商品を含むブログ (2件) を見る

古代の日本における宗教観について、どのようなものであったか考えさせられる本。<古代から来た日本人>

- 作者: 中沢新一

- 出版社/メーカー: 筑摩書房

- 発売日: 2008/05

- メディア: 新書

- 購入: 3人 クリック: 17回

- この商品を含むブログ (22件) を見る

神道から神仏習合まで基本的なところをおさえられる。<神と仏の出逢う国>

- 作者: 鎌田東二

- 出版社/メーカー: 角川学芸出版

- 発売日: 2009/09/10

- メディア: 単行本

- 購入: 4人 クリック: 14回

- この商品を含むブログ (2件) を見る

■スピリチュアル/新興宗教

宗教のマジカルな側面から真っ向ぶつかって、論じている本。けっこうきわどい。一歩間違えるときもちわるい方向いいくぎりぎり手前で話している。ただ、そういう所で宗教は論じないと、ただの机上の空論になり、宗教の本当の大事な非論理的な部分がみえなくなるなぁとおもった。<現代霊性論>

- 作者: 内田樹,釈徹宗

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2010/02/23

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- 購入: 6人 クリック: 88回

- この商品を含むブログ (47件) を見る

企業・ビジネスも、宗教と似ているところが多々ある。企業も宗教も、人を救う、人を満足させることを目的としている。宗教に興味はなくとも、ビジネスに対して似たような情熱をもっている人はたくさんいる。ドラッカーはもとは宗教社会学者だった。そんなわけで、現代日本の大企業が、実は新興宗教から仏教までさまざまな影響をうけてなりたっている、ということがよくわかる本<7大企業を動かす宗教哲学>

7大企業を動かす宗教哲学 名経営者、戦略の源 (角川oneテーマ21)

- 作者: 島田裕巳

- 出版社/メーカー: 角川書店(角川グループパブリッシング)

- 発売日: 2013/01/10

- メディア: 新書

- クリック: 1回

- この商品を含むブログ (3件) を見る

■全体

世界にあるありとあらゆる宗教をざっと薄く浅く客観的に論じている。ちょっと浅く感じるけれども、頭の整理にちょうどいい。よくありがちな概略本ではなく、語り口も軽妙でよみやすい。作者独自の分け方で頭に入ってくる。<人はなぜ「神」を拝むのか>

- 作者: 中村圭志

- 出版社/メーカー: 角川書店(角川グループパブリッシング)

- 発売日: 2011/09/10

- メディア: 新書

- クリック: 1回

- この商品を含むブログ (2件) を見る

…なんかまだかけてない本がいろいろあるきがするので、鋭意編集中。感想も適当なので書きなおそう。

「手抜き」とリーンスタートアップの違い

リーンスタートアップ(Lean Start Up)の考えにならって、無駄な開発を避けるため、MVP(ミニマムバリュープロダクト)を作製するということを実際仕事でやると、一歩間違えると手抜きにみえてしまう。これは恐ろしい。

人によって「最小限」の定義は様々だから。感覚的にここまでが最小限だよね、って直感的にいいあえる状態ならいいけれども、そういう状態でないのであれば、ちゃんと説明しておく必要がある。

ただ、この説明っていうのがやっぱり曲者ではあるのだが。素早く実験して検証できなくなる。

やっぱりそもそもお互いに意見が簡単にあわせられるような最少人数で、最小期間で体制とスケジュールを組むことがもっとも大事なんだろう。どんなにリーンスタートアップに習おうとしても、そもそもの体制がそうでないところで、考え方だけそうしようとおもっても限界がある。

既存の開発体制の中で、実験的なことをやりながら、結果をだし、じんわり浸透させようと思っているのだが、やっぱりそう甘くはないなぁ。ちゃんと初期段階で説明と説得が必要なのかなぁ。うーむ。

数学本がマイブームになりそうな予感

自分の読書は、基本的にマイブームがあって、最近だと宗教系が長いのだけれど、昨日ぐらいから唐突に数学系が新たな興味先として浮上してきた。数学・・・それはわが宿命の大敵。理系出身のくせに、という話なのですが、高校時代は理系目指してたくせに、国語が最強に得意で、数学は絶望的な状況というわけのわからない状況でありまして(物理と化学のおかげで理系にとどまれた)、コンピュータ好きで情報工学にいったんですが、まぁ、基本情報工学なんて数学でできている学問においては、完全に落ちこぼれるハメになったわけですが、ってまぁそんな思い出したくない記憶はさておき。

でも改めて色々読んでみると数学いいですね。当時数学が美しいとかのたまっているやつは頭わいているんじゃないかとおもっていたんですが、ようやくちょっとわかる気がするのですよ。たぶん宗教系の読書を経たからわかるようになったのかもしれないんですけど。このうさんくさい世俗のなかにおいて、明確で絶対的な基準をもった数学っつー学問は、「信仰」するにふさわしいものだなぁと思います。学生のころには思えなかった心境ですね。やっぱり理屈じゃ割り切れないことが多い日本的ビジネスの世界にいるからこその美しさなのかなぁ。

まぁそんなわけで、

大人のための数学勉強法 ― どんな問題も解ける10のアプローチ

- 作者: 永野裕之,きたみりゅうじ

- 出版社/メーカー: ダイヤモンド社

- 発売日: 2012/08/31

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- 購入: 5人 クリック: 101回

- この商品を含むブログ (9件) を見る

- 作者: 田中保成

- 出版社/メーカー: PHP研究所

- 発売日: 2008/03/15

- メディア: 新書

- 購入: 1人 クリック: 3回

- この商品を含むブログ (5件) を見る

- 作者: 芳沢光雄

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2005/04/19

- メディア: 新書

- 購入: 11人 クリック: 71回

- この商品を含むブログ (61件) を見る

なんて本を読んでます。あと、

- 作者: スチュワートシャピロ,Stewart Shapiro,金子洋之

- 出版社/メーカー: 筑摩書房

- 発売日: 2012/01/16

- メディア: 単行本

- クリック: 18回

- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: G.ポリア,柿内賢信

- 出版社/メーカー: 丸善

- 発売日: 1975/04/01

- メディア: 単行本

- 購入: 94人 クリック: 1,656回

- この商品を含むブログ (148件) を見る

なんかが興味あり。

一応、仕事とかの問題解決能力にも役に立つといいなぁと思って読んでもいる。デザイン思考のひとつとして、論理的思考は重要だなぁと最近よくおもうんですよ。数学のひらめきにみえるものは、推論の積み重ねによるものだというようなことがいろんな本に書いてあるんですが、いいサービスにするのも、一見ひらめきにみえて、実は結構がちな無意識的論理的思考の積み重ねなんじゃねーかなとかおもうんですよね。まぁそれこそ仮説なんですけれども。

なんか、内容ないのに長文になった。まぁいいや。本読むのはたのしいなああぁ。

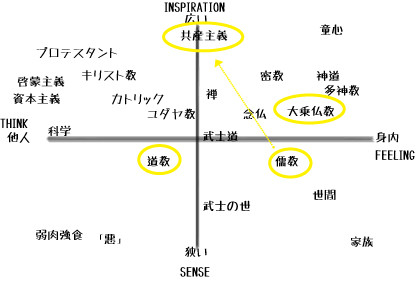

中国の精神史

儒教 基本は昔から今もずーっと儒教 特に上層部はそう ただ、その分恨みや矛盾は社会に生まれる ただそれも、本来の儒教であれば、革命という形で、体制を次のものにかえる仕組みがある

道教・仏教 基本負け組の思想。儒教などで上層部に入れないひとたちがやる、負け組救済措置。道教は、完全に俗世間を捨てる仕組み。狭い。大乗仏教は、現世そのままを解釈しなおし、いろんな儒教以外の思想性を追求した

共産主義 基本、儒教なのだが、現代において発展をとげるために、科学や経済の発展を考えざるおえなくなった。しかし、完全に儒教中心の世界をかえることはできないので、軸足は身内のほうにおきつつ、広い視点をもつほうこうを目指した

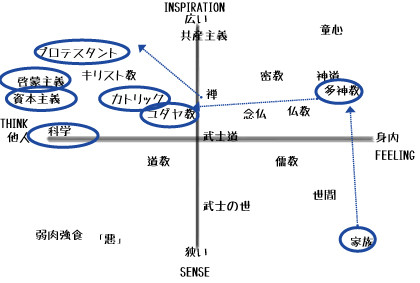

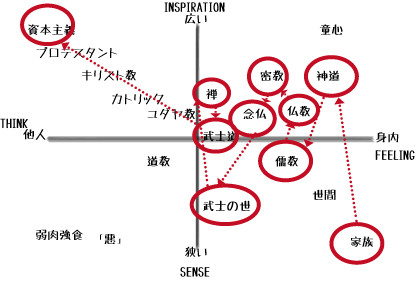

ヨーロッパの精神史(思想マップ)

キリスト教系の精神史

家族間の自然な愛情でくらしている

自然な愛情だけではなんともならず、矛盾した気持ちを整理するためにいろんな自分たちの神様を信仰する

ユダヤ教は、そんななか自分の神様は、自分たちの神様だけじゃなくて他人もふくめた全世界のひとたちの神様として設定して、いろんな矛盾を克服する

キリスト教(カトリック)は、もう少し視野を広く、自分たちの民族をまとめるための戒律を否定し、どんな民族でも汎用的につかえるようにした。

キリスト教(プロテスタント)教会が中心にでてくるカトリックを否定して、さらにどんな民族でもつかえるような体系にかえた。禁欲的、道徳的に働くことを肯定した

啓蒙主義 神をカッコにいれて、世界観を構築しなおす。神のかわりに理性を大事にする。

資本主義 いったん、精神性を排除して、仕組みとしてかんがえる

科学 観察によってうまれる客観的な事実のみをもとに世界観を構築する。精神性を排除しがち。

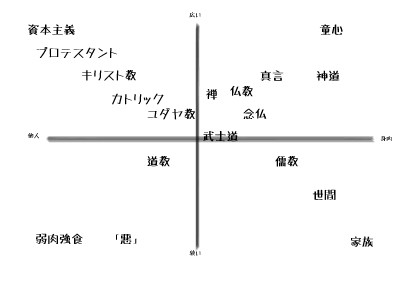

日本の精神史(思想マップ)

日本の精神史

■古代

家族 家族を中心とした身近な人たちだけを対象にしたルールと感情があった

神道 そこに憎しみがうまれたため、鎮めるために神道がうまれ、矛盾した感情をおさえた

■奈良

儒教 そこに、中国から国を収めるためのより効率のよいルールが儒教(律令制度)としてもたらされた

仏教 だが、権力闘争はますばかりで、またうらみつまりがたまったため、それを鎮めるため仏教がとりいれられ大仏などができた

密教 それでも、不安はおさまらなかったので、真言宗など密教をとりいれることにした

■平安

念仏 それでも、不安はおさまらなかったので、世の中は念仏をとなえる

武士の世 そんな中、律令精度は崩壊し、武力を中心とした武士道の世界がうまれた

■鎌倉

禅 が、やはり矛盾がうまれ、禅などの精神修養の方法論がとりこまれた

■江戸

武士道 儒教や禅などをとりいれ。独自の禁欲的な世界観がうまれる

■現代

資本主義 その後、もろもろすっとばして資本主義ははいってくるわけです

家族 が、また世の中は不安で矛盾なので家族などの右下にバックラッシュしている状況

身内に行けば行くほど、身近な人たちを対象にした思想体系

他人に行けば行くほど、知らない人も含めた思想体系

上の、「広い」にいけばいくほど、どちらかを中心にしつつ、他人も身内もまきこむ思想体系

下の、「狭い」にいけばいくほど、他人か、身内か、どちらかだけを対象にした思想体系

UXに関するまとめ

いったんUXに関して自分の中で整理がついてきた

①プロジェクトをまとめるためのUX

②イノベーションをおこすためのUX

現在、現場で必要とされているのは①の側面。ところで、専門家たちは②の側面を追求する。そこで現場と専門家の乖離がうまれ、信頼関係が失われる。

かといって、①だけで十分かというと、②の側面を追求しないかぎり、クオリティ向上は望めない。

さて、自分の中では①のための方法論はなんとなくつかめてきた。②の側面での成長を改めて目指そう。

②に関する方法論は、海外由来のものが多くあり、翻訳文章もたくさんある。たぶん、日本人にはそのまま適用はできないだろう。真の意味で「翻訳」をしなければいけないだろう。さてどうしようかなー。

人間中心設計の人間はヨーロッパの人間を指しているのじゃないか

なんつーか人間中心設計でいうところの人間て、理性をもった近代的な人間像を指しているような気がするので、日本人的人格はこの場合「人間」中心設計の人間にはみなされないのではないだろうか。そうなると、アメリカ的な人間中心設計の手法はやはりそのまま実践してもうまくいかない、つうことになるんじゃなかろーか。

もうちょいいうと、東洋というか日本的な人間て、欲望もなんもかんも肯定的な人間像で、ヨーロッパの方は、もう少し禁欲的で理性的な人間像をもっている。で、人間中心設計の思想が生まれたのはヨーロッパなわけで、そういう「人間」を対象にすることが、イノベーションをおこす可能性につながっていたのだとおもうんだけど、日本の人間を対象にすると欲望をそのままだしちゃうので、わりと単純な願望をかなえる、イノベーションに到達しないデザインになっちゃうんじゃなかろーか。

もちろん、人間中心設計って、お客様の声を素直にきくべきではない、っていうのはあるわけなんだけど、そもそも日本的な「人間」には深読みするべき深淵なるニーズなんてものはないんじゃなかろーーーーか。

イノベーションは、基本的に、飛んだ発想、神から降りてくる発想でなければいけない。アジアでそれやるなら黒船のように外部から起こすしかない。日本人のなかにはそれはない。ユーザー調査なんて意味ないんじゃなかろうか。